Por Sergio Delgado

La casa del poeta

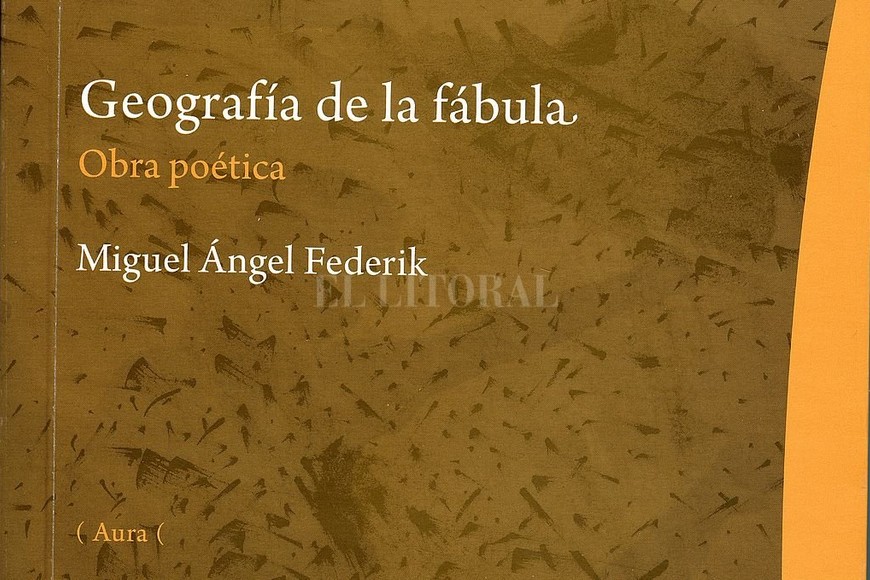

Fragmento del prólogo del libro "Geografía de la fábula", Obra Poética de Miguel Ángel Federik, recientemente publicado por la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Doctor en Letras

¿Cómo definir la poesía de Miguel Ángel Federik (*)? ¿Cómo definirla en su estatura actual, vestida como la vemos ahora, en ocasión de este libro, como para una fiesta? El traje a la medida, la camisa planchada, la corbata bien hecha, con su justo nudo romboédrico, los zapatos lustrados. Si este libro se pudiera pensar como una fotografía del poeta en su edad, en la madurez de sus medios, la misma debería colocarse en un álbum que viniera desde su infancia invocando bautismos, exilios, aniversarios, tragedias, padres, hermanos, mujeres, locuras, hijos, alegrías, amigos, viajes y entierros.

Este libro es ese álbum. Hermoso, diverso, perfecto, desmedido, imponente. Si es posible una definición de la poesía de Miguel Ángel Federik, MAF de ahora en más, como él mismo sigla su nombre, lo será al cabo de la sucesión de planos, perspectivas, encuadres, miradas, sonrisas, perplejidades. Pero no es improbable tampoco lograr esa imagen de manera instantánea, con la lectura de algunos textos. (postergo por el momento categorías como «poema» o «libro»). Pienso en aquellos, fundamentales y últimos, en los que, como es el caso de Elegía con caballos, «Cuando baje el Gualeguay» o Imaginario de Santa Ana, la obra enseña su mejor perfil actual. La poesía de MAF ha alcanzado sin duda el mezzo del cammin y tiene hoy el rostro que se merece.

Nos aproximaremos de a poco a la casa del poeta, a ese lugar al mismo tiempo material e imaginario donde la poesía encuentra su ámbito y sin duda su significado más pleno. Esa región donde la lectura se completa en la materia y donde lo leído se nos aparece como lo propio. Acaso ese pays qui te ressemble al que nos convoca Baudelaire en su «Invitación al viaje». Buscaremos esa puerta a tientas, entraremos, ¿dónde?: «Tiene sentido el silencio del jardín, / otro brillo la cancel y las aldabas» (p. 285).

Pero permanezcamos un momento en el mirador privilegiado que nos ofrece esta estatura actual de la poesía de MAF y tomemos por ejemplo «Cuando baje el Gualeguay», texto que cristaliza seguramente una de las imágenes más poderosas de su mundo poético. Podemos proponerla, además, para comenzar, como uno de los centros generadores de la obra. Hay que comprender, en esta geografía poética, el significado que tiene el río Gualeguay, «el río doméstico», con todos los arroyos, riachos o simples hilos de aguas que lo nutren, formando un delicado y si se quiere íntimo sistema fluvial. MAF señala, con sorpresa e incluso con un cierto espanto, que en un momento dado comprendió que «haber nacido a orillas del Gualeguay se transformaría con los años en una exigencia impensada».

En «Cuando baje el Gualeguay» el poeta contempla este río en un momento singular de su historia (de la historia del río, pero también de la historia de la relación del poeta con su río), durante una de sus habituales crecidas, en las que, desbordando su cauce primitivo, baña toda la comarca. Y ante este paisaje de desmadre e inundación el poeta proyecta una mirada utópica imaginando la situación futura del río «cuando baje» (porque todo río desbordado retoma tarde o temprano su cauce, aunque nunca vuelva ser exactamente el mismo), haciendo vibrar, en lo contemplado, el presente. En el marco de esta mirada si se quiere visionaria, asistimos, al final del poema, a la siguiente imagen:

cuando baje el Gualeguay,

iré a leer los ideogramas de las garzas,

la canción que termina donde comienza el vuelo (p. 152)

En su magnífica resolución -comienzan en octosílabo y terminan en alejandrino, bandeándose del arte menor al mayor en apenas una o dos brazadas- y en su melancólico dinamismo, con su parte terrestre y su parte aérea, estos versos nos proponen la contemplación de un universo paradójico. El río Gualeguay se desborda, deshaciendo sus propias orillas, y muestra, cruel, un aspecto casi impensable de su personalidad. De pronto, es otro ser el que se percibe. Las orillas desaparecen y como en una ensoñación, o una profecía, imaginamos la traza, en miniatura, de la escritura del ave. Es una escritura pedestre, pero en movimiento, que se inicia en la tierra y «termina» en el preciso momento en que el ave recupera su condición aérea y «comienza el vuelo». Pero ¿cuáles son, en definitiva, esas huellas y, en consecuencia, cuáles las fronteras de ese mundo en permanente transformación? Convengamos que el lugar del poema, donde la tierra se vuelve cielo, es inestable, y el ave acuática, la garza (espléndido nudo sonoro, en esta magnífica «canción», dominado por las «a» de agua, pájaro, traza y aire), resulta un emblema de ese tránsito. Y figura también de una resonancia.

La hiperdiscursividad, la espesura de este lenguaje, los quiebres y saltos que realiza de un tono a otro, las citas y contra-citas de autores y contra-autores, la superposición de diferentes discursos, la ironía con que se distancia de las poéticas más cercanas, la respetuosidad casi reverencial por los clásicos de la lengua y la complicidad que con ellos entabla, el arsenal retórico sobre el que monta un texto siempre a punto de estallar, van envolviéndonos en atmósferas que evitan los trasfondos, los dobles planos, las narraciones. Lenguajes sobre lenguajes con profusión de géneros convocan a la entrerrianía que lo sostiene: «si tan solo por besarla me callara». (1)

Se trata de una profusión estratégica que «monta un texto siempre a punto de estallar» y que, en su constante discurrir, como el río, encuentra también su cauce al retraerse, generando así imágenes complejas, que no terminan nunca de precisarse en la página. Acción silenciosa, se diría amigable, pero que enseña su predilección por estos paisajes inestables. Las inscripciones de los pájaros o ciervos que se arriman al río se despliegan ante los ojos de un lector viajero que, aprendiz de baqueano, comienza a reconocer esas huellas. Porque hay entre la presa y su predador, entre el trazo y su lectura, una suerte de pudor o, si se quiere, una discreción, que entraña este doble movimiento de exposición y disimulo en los bordes de la percepción. De lo que se desprende, por otra parte, un programa poético. El lector-observador y el poemapresa, como el ave, como el río, encuentran en esta crisis, al mismo tiempo del verso y del paisaje, su ámbito y sus fronteras. ¿Cuándo termina un poema de inscribir su significado?

(*) MAF es poeta, entrerriano, de Villaguay. Cursó sus estudios universitarios en Santa Fe y en el año 1973 obtuvo el Primer Premio en el Concurso con motivo de los 400 años de la Ciudad de Santa Fe; fue Jurado en Concursos Literarios de sus Instituciones y de la Provincia.

(1) Claudia Rosa, «Una liturgia para Nemesis o de cómo la palabra es llamada para representar una escena fundacional», en Pulsiones, año 1, n. 14. Paraná, octubre de 1993.

Hermoso, diverso, perfecto, desmedido, imponente. Si es posible una definición de la poesía de Miguel Ángel Federik, lo será al cabo de la sucesión de planos, perspectivas, encuadres, miradas, sonrisas, perplejidades.