Por Daniel J. Imfeld

Gastón Gori, entre la historia y la narrativa literaria

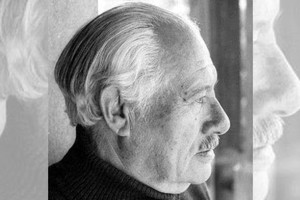

Retrato de Gastón Gori (Pedro Marangoni), escritor e historiador de la colonización gringa y de la explotación despiadada del monte chaqueño.

Las primeras colonias agrícolas

A partir de la década de 1930, cuando las primeras colonias agrícolas del territorio santafesino contaban ya con varias décadas de existencia, se observa la preocupación por dar a conocer relatos que buscaban reconstruir sus orígenes desde una perspectiva histórica. Juan Jorge Gschwind (1900-1956) en 1932 daba a conocer su trabajo de análisis sobre el contrato de colonización de la empresa Beck-Herzog, que luego en edición póstuma formó parte de la Historia de San Carlos (1958).

El padre jesuita Pedro Grenón (1878-1974), por su parte, insistía desde 1935, más allá del antecedente del Boceto Histórico de Manuel Cervera (1906), en la necesidad de redactar una historia de Esperanza, próxima a celebrar los ochenta años de su formación, para lo que hacía conocer el programa de su futura obra. La búsqueda en documentos, la consulta en archivos, la indagación bibliográfica, la recolección de memorias, señalan el camino de estos primeros historiadores que narran los orígenes de aquellas localidades que los vieron nacer y que sus propios pasados familiares se remontaban a los momentos iniciales de las mismas.

Sus obras se destacan por una narrativa extensa y de tipo circular, donde una y otra vez vuelven sobre los pioneros y su legado material y simbólico, preocupados no solo por preservar sus memorias sino por dotar de sentido y legitimidad al proceso de colonización. Una década más tarde se sumará a esta primera generación en hacer de la inmigración y la colonización agrícola un tema de estudio que trascienda lo local, otro descendiente de aquellas familias de la temprana avanzada colonizadora, un nieto de inmigrantes italianos radicados en Esperanza, Pedro Raúl Marangoni, quien comenzará a ser conocido desde su espacio de producción como Gastón Gori (1915-2004).

Inmigración y colonización

En principio la propia vocación literaria es la que lleva a Gori al pasado inmigratorio y la formación de las primeras colonias en el área central de la provincia de Santa Fe. No solo se dirige a ese espacio tiempo en busca de inspiración para sus personajes literarios o los actores de sus ensayos, sino que encarará una rigurosa tarea investigativa. De tal modo el pre texto de su escritura se vuelve el objeto a estudiar y con una mirada diferenciada de la de sus predecesores.

En ese doble derrotero de la literatura a la historia y de la historia a la literatura, inmigración y colonización es el tema recurrente una y otra vez, a partir de una preocupación social que lo lleva a interpelar tanto las circunstancias del proceso histórico como a los mismos protagonistas. Desde los títulos de sus primeras obras se advierte este interés constante: "Colonización suiza en Argentina" (1947), "El Pan Nuestro" (1958), "Inmigración y Colonización en Argentina" (1964), "Esperanza, Madre de Colonias" (1969) a las que seguirá una vasta producción en ese mismo camino.

La formación de las colonias agrícolas en su visión no solo se convierte en un punto de referencia histórica por lo que vinieron a significar para la demografía y la economía santafesinas, sino además por el impacto cultural que provocaron. Bien entonces se dijo que: "Así como en su obra de ficción la humanidad de sus criaturas define un lenguaje y un estilo, así también en su ensayística esa humanidad se une al rigor histórico" (Orgambide: 2002, 9). En ese contexto humaniza al inmigrante a partir de su transformación en colono agricultor que encara una serie de sacrificios, protagoniza luchas, afronta experiencias nuevas tanto individuales como comunitarias.

No por ello rehúye un tema poco tratado hasta entonces como lo son las tensiones sociales derivadas del impacto cultural que significaba la inmigración en este nuevo escenario geográfico y social. Las tensiones entre los inmigrantes, el gaucho, los pueblos originarios, y un estado preocupado en exaltar las bondades del progreso civilizador, se hacen presentes en el estudio etnográfico "El indio, el criollo y el gringo" (1947), en "La Pampa sin gaucho" (1952) y una vez más en "El indio y la Colonia Esperanza" (1972).

Las ansias de equidad social, que tanto motivaba a Gori desde el estudio localizado en las primeras colonias, se expande, tanto geográfica como temporalmente, en "Pan Nuestro". Allí aborda, a través de una extensa crítica y más allá de la descripción histórica, los efectos derivados de la desigual distribución de las tierras y la explotación por parte de los sectores aliados a las estructuras de poder.

El plano simbólico se despliega así a través del vínculo entre la tierra, el trabajo y el pan como símbolo del esfuerzo humano y la necesidad de justicia social y económica. Será con "La Forestal, tragedia del quebracho colorado" (1965), que el tono de denuncia de las consecuencias del latifundismo, los intereses del capital extranjero, la acción depredadora sobre los recursos naturales y la explotación humana adquiera su expresión más elevada. La resonancia que alcanzará lo hará trascender entre un público cada vez más amplio y heterogéneo que podrá reconocer la huella de su lectura en distintas producciones visuales tanto documentales como fílmicas ("Quebracho", Ricardo Wullicher, 1974), en obras teatrales ("La Forestal", Rafael Ielpi, 1984) y aún en el cine de animación ("Viaje a la tierra del quebracho", Manuel Quiñones, 2011).

Las marcas de una escritura

Si bien Gori en sus obras aborda el pasado desde narrativas locales destaca por su particular manera de tratar los temas. Varias marcas o trazos se reconocen en su producción a la que le dan un sello de particular originalidad. Si bien predomina el enfoque narrativo y hasta testimonial, desde la perspectiva crítica que adopta pone en evidencia las implicancias políticas y sociales de los hechos que estudia en la búsqueda de una comprensión más profunda del proceso de colonización agrícola.

Pone en evidencia de manera documentada las contradicciones propias del modelo agroexportador y desmitifica la visión romantizada del inmigrante agricultor al tiempo que intenta develar la invisibilización del criollo y el indígena. A través de una obra de más de cuarenta títulos entre ensayo, narrativa y poesía, no solo se preocupó por dejar un registro histórico de ese pasado que familiarmente le era cercano, sino que buscó desentrañar sus estructuras causales y crear conciencia social adelantándose incluso en cuestiones de actual vigencia como la explotación desmedida de los recursos naturales y las consecuencias ambientales.

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos en el año de su 90° Aniversario 1935-2025.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.