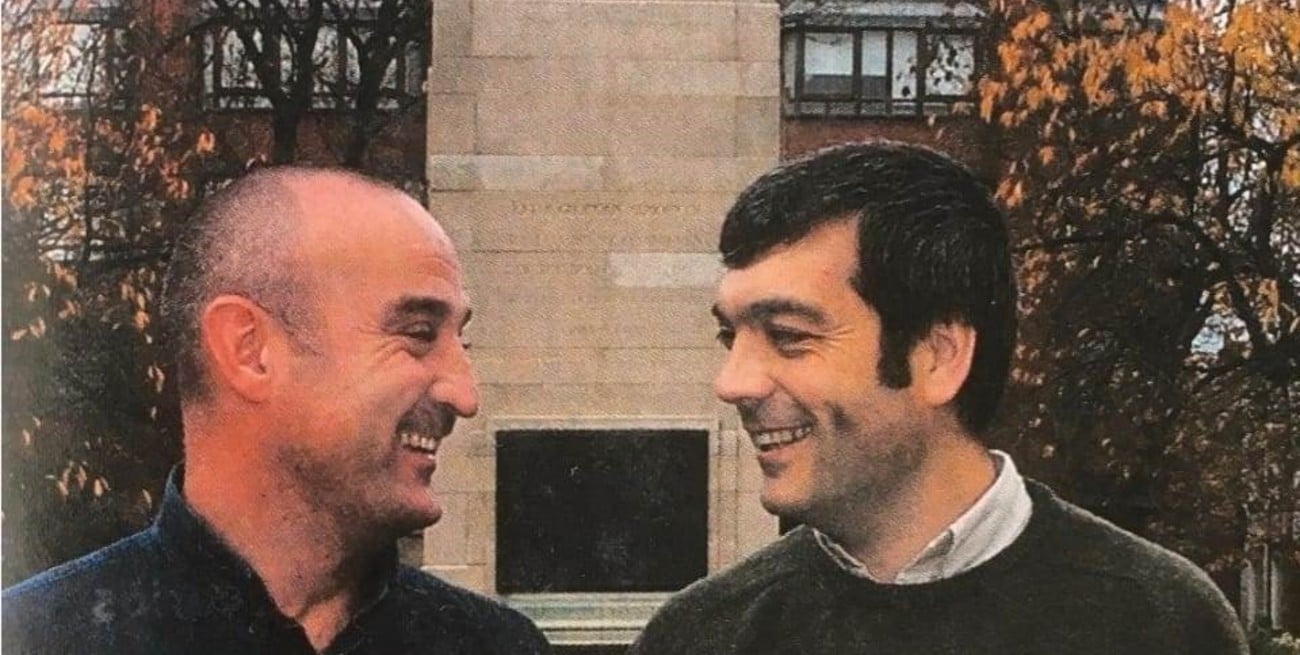

PIE: Les Standish (izquierda) y Alejandro Videla, 11 de noviembre de 2002. Monumento a los Veteranos de Guerra. Bolton, Inglaterra.

La reconciliación de Malvinas que sucede lejos de los escritorios diplomáticos

El vínculo entre veteranos argentinos y británicos revela una reconciliación basada en el respeto y el mutuo reconocimiento. Esto demuestra que la paz se construye, principalmente, con gestos humanos.

***

Hablar de Malvinas nunca es neutral. Y no debería serlo. Para los argentinos, las islas no son un punto en el mapa ni una controversia jurídica más: son memoria viva, dolor persistente, orgullo herido y una herida abierta que atraviesa generaciones. Malvinas es parte constitutiva de nuestra identidad nacional. Por eso el reclamo de soberanía argentina es inclaudicable, irrenunciable y no admite ambigüedades. Está respaldado por la historia, por el derecho internacional y por una convicción colectiva que no se negocia.

Pero sostener con firmeza la causa Malvinas no debería impedirnos mirar aquello que durante demasiado tiempo fue relegado a los márgenes del debate: la dimensión humana del conflicto. Porque mientras los canales diplomáticos permanecen congelados, mientras los comunicados se repiten y las negociaciones no avanzan, existe otra Malvinas que ocurre lejos de los escritorios, lejos de los micrófonos y de los gestos protocolares. Una Malvinas silenciosa, íntima, profundamente humana. Una Malvinas protagonizada por quienes cargaron el peso más alto de la guerra: los veteranos.

Quienes combatieron en 1982 -argentinos y británicos- comparten algo que ningún discurso político puede fabricar: la experiencia límite de la guerra. El frío que cala los huesos. El miedo que paraliza. La pérdida irreparable del compañero. La certeza brutal de que la vida puede terminar en cualquier instante. Y cuando uno escucha a esos hombres, cuando se detiene a leer sus testimonios sin prejuicios, aparece una verdad que incomoda a los relatos más rígidos: no hay odio.

Hay dolor. Hay memoria. Sí. Hay marcas que no se borran. Pero, en la mayoría de los casos, no hay odio. Y esa ausencia de odio no es debilidad. Es fortaleza moral. Es humanidad en estado puro. Es, quizás, una de las lecciones más profundas que deja Malvinas y que todavía no terminamos de asumir como sociedad.

Reconocer al otro, no implica claudicar

Reconocer la humanidad del otro no implica claudicar en la causa. No significa resignar soberanía ni relativizar responsabilidades históricas. Significa algo mucho más difícil: aceptar que el enemigo de ayer fue también un joven enviado a combatir por decisiones que lo excedían. Que del otro lado no había monstruos, sino personas. Y que comprender eso no debilita nuestra posición; la eleva.

Desde la política exterior, esto no es ingenuidad ni romanticismo pacifista. Es diplomacia de segunda vía: vínculos no oficiales que emergen cuando los canales formales están bloqueados. Es poder blando en su expresión más genuina, construido desde abajo, desde las relaciones humanas, desde la memoria compartida. Cuando la diplomacia tradicional fracasa, la sociedad -a veces sin proponérselo- abre caminos.

El vínculo entre Alejandro Videla y Les Standish es una de esas grietas luminosas. Videla tenía 19 años cuando fue capturado en Ganso Verde, el 29 de mayo de 1982. Standish, 21. Dos jóvenes de extremos opuestos del mundo, enfrentados por una guerra que ninguno había decidido. Veinte años después, un mensaje en un sitio web de excombatientes británicos reanudó un hilo que la guerra había cortado. A partir de allí nació una amistad basada en el respeto, en la memoria compartida y en la dignidad.

Videla fue invitado a Inglaterra. Habló en escuelas. Contó su historia. Desfiló junto a veteranos británicos y recibió una ovación. No fue un gesto político. Fue algo más profundo: un reconocimiento humano. Un abrazo simbólico entre quienes alguna vez estuvieron de lados opuestos de un fusil.

Y no es un caso aislado. Enfermeras que atendieron heridos de ambos bandos y hablan de igualdad en el dolor. Oficiales británicos que rinden homenaje a los caídos argentinos. Gestos de “militar a militar” cargados de emoción y respeto. Encuentros deportivos, religiosos y culturales que repiten un mismo mensaje: “Nunca más una guerra”.

Iniciativas como la Cumbre por la Paz, escalando juntos el Aconcagua, resignifican antiguos escenarios de conflicto y los convierten en espacios de encuentro. Allí donde alguna vez primó la confrontación, hoy emerge un mensaje potente: la paz también se construye con gestos, con memoria compartida y con la decisión de mirar al otro no como enemigo, sino como semejante.

Hablar desde lo vivido

Los propios veteranos lo dicen con claridad: la fraternidad humana no implica, bajo ningún punto de vista, claudicar en la lucha por la soberanía. Nadie que haya estado en Malvinas confunde humanidad con renuncia. Al contrario. Tal vez sean ellos quienes mejor entienden que la causa no se defiende desde el odio, sino desde la dignidad.

La reconciliación no es olvido. No es perdón automático. No es negación del pasado. Es la capacidad de mirarse a los ojos sin falsear la historia. Es transformar la memoria en una herramienta ética. Es enseñar que se puede sostener una causa justa sin convertir el dolor en rencor.

La soberanía se defiende con convicción política, con derecho internacional y con persistencia diplomática. Pero la paz se construye con personas. Y esa construcción ya está en marcha, aunque no siempre la veamos. Y entonces surge una pregunta inevitable, incómoda pero necesaria:

¿Por qué, si muchos veteranos -quienes estuvieron allí, quienes combatieron, quienes cargan la memoria más pesada- construyen vínculos, honran memorias compartidas, se respetan y hacen esfuerzos personales y económicos para reencontrarse, todavía existen tantos políticos, académicos y ciudadanos que no participaron del conflicto que miran con desconfianza, escepticismo o rechazo estas relaciones?

La respuesta no es sencilla, pero es necesaria. En muchos casos, el escepticismo no nace de la experiencia, sino de la distancia. De una memoria construida más desde el discurso que desde el cuerpo. Para quienes no estuvieron en Malvinas, la guerra suele transformarse en un símbolo rígido, congelado, que se defiende desde consignas, desde identidades cerradas o desde lecturas ideologizadas.

En ese marco, cualquier gesto de humanidad hacia el otro es interpretado erróneamente como una claudicación. Los veteranos, en cambio, no hablan desde la abstracción. Hablan desde lo vivido. Desde el frío, el miedo y la pérdida. Y justamente por eso comprenden algo que muchos observadores externos no logran asimilar: reconocer al otro no borra la injusticia del conflicto ni debilita el reclamo soberano. Al contrario, lo dignifica.

Una falsa dicotomía

Existe también un temor profundamente arraigado: el miedo a que la reconciliación confunda, diluya o relativice la causa. Pero ese temor parte de una falsa dicotomía. La memoria no es un bloque único e inmóvil; es un territorio en disputa que puede ser trabajado éticamente. Y son los propios veteranos quienes demuestran, con hechos y no con consignas, que es posible sostener una causa justa sin necesidad de alimentar el rencor.

Paradójicamente, quienes más desconfían de estos vínculos suelen ser quienes menos han cargado el peso directo de la guerra. Para ellos, Malvinas es -muchas veces- una bandera, una consigna, una identidad política. Para los veteranos, es una experiencia vital que no admite simplificaciones.

Por eso su mirada suele ser más compleja, más humana y, en última instancia, más profunda. Los encuentros entre excombatientes no son gestos ingenuos ni operaciones políticas encubiertas. Son actos de soberanía moral. Son ejercicios de memoria activa. Son formas de diplomacia social que no niegan el pasado, pero se niegan a quedar prisioneras de él.

Tal vez sea momento de invertir la pregunta: no por qué los veteranos pueden construir estos vínculos, sino por qué a quienes no estuvieron allí les resulta tan difícil aceptar que la dignidad y la humanidad también forman parte de la defensa de Malvinas.

Si quienes estuvieron en Malvinas pueden construir respeto sin renunciar a la memoria ni a la causa, quizás la pregunta ya no sea cómo reconciliarnos con el otro, sino qué nos impide, a quienes no estuvimos allí, reconocer que la humanidad también es una forma legítima de defender Malvinas.