Hay palabras que parecen alcanzar su verdadero sentido recién cuando el tiempo las toca. "Habitar" es una de ellas. Durante siglos, creímos que habitar era simplemente morar, ocupar, permanecer. Pero el mundo -con sus ritmos que se aceleran, sus fragilidades expuestas, sus heridas que no terminan de cicatrizar- nos obligó a mirar de nuevo aquello que dábamos por sentado.

Metamorfosis del habitar

En esta ocasión, el autor reflexiona sobre cómo la arquitectura debe adaptarse a la vida contemporánea, abrazando la transformación y la flexibilidad para acompañar al ser humano.

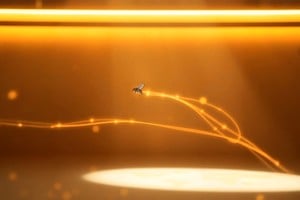

Habitar no es estar: es transformar. Y en esa transformación se cifra la madurez de toda arquitectura que se atreve a escuchar la respiración humana. Pensaba en esto mientras dejaba que la imagen del príncipe Guidón, convertido en moscardón, regresara a mi memoria.

Un hijo que para volver al padre debe renunciar a su forma humana y adoptar otra -más pequeña, más torpe, más vulnerable- para decir lo que en su cuerpo original no podía. ¿No es esa, también, la condición de nuestra época? ¿No nos obliga el presente a mutar de forma para permanecer fieles a aquello que somos en esencia?

¿No pide el habitar contemporáneo una arquitectura capaz de cambiar de piel sin perder su corazón? El moscardón no vuela bonito; eso ya lo dijimos. Pero vuela verdadero. Su trayectoria zigzagueante revela algo que la geometría pura no admite: la vida avanza a través de desvíos. En su torpeza hay una ética. En su insistencia, un manifiesto.

Y en ese pequeño cuerpo vibrante que se transforma para decir una verdad, descubro un símbolo secreto de la arquitectura que se abre al tiempo. La forma vive cuando se permite el movimiento; cuando deja que una brisa interior reorganice sus muros; cuando acepta que lo rígido, si no cambia, se quiebra.

La arquitectura que permanece como piedra inmutable termina por volverse mausoleo. La que se anima a la metamorfosis encuentra, en cambio, el modo de acompañar al ser humano en sus mutaciones silenciosas. Porque también nosotros cambiamos: de piel, de miedo, de deseo, de memoria. Crecemos, retrocedemos, envejecemos, sanamos.

Y si el espacio que habitamos no puede moverse con nosotros, nos encierra en una forma que ya no nos pertenece. Las casas antiguas, esas que hoy miramos con ternura, no fueron pensadas para cuerpos que trabajan desde una pantalla ni para familias que necesitan tiempo de silencio más que metros cuadrados.

Tampoco para la fatiga emocional que exige rincones donde apoyarse sin ser visto. Las ciudades que heredamos fueron diseñadas para tiempos más lentos o más soberbios; para sociedades que creían que la permanencia era garantía de estabilidad. Pero la vida contemporánea - tan frágil, tan móvil, tan imprevisible - necesita otra cosa: "necesita arquitecturas que respiren".

Instinto de preservación

Respirar no es un privilegio de los seres vivos. Una casa que respira es una casa que se adapta. Que reconoce que la luz cambia durante el día y que el cuerpo cambia durante los años. Que no le teme a abrir un muro ni a cerrar una puerta. Que entiende que lo más humano que puede ofrecer no es imponerse, sino acompañar.

Una casa rígida promete firmeza pero entrega opresión; una casa maleable o flexible, como que gusta decirlo, promete incertidumbre pero regala libertad. Cuando el príncipe Guidón adopta la forma de moscardón, no está traicionando su identidad: está preservándola. Cambia de forma para permanecer fiel a su deseo.

Algo de eso deberían aprender las arquitecturas: "que no toda transformación es pérdida; que a veces, solo cambiando de piel puede conservarse la esencia". Las metamorfosis más hondas son las que no alteran el corazón, sino que lo revelan de otro modo. Habitar, entonces, es aceptar esa verdad: que la forma no es el destino, sino un momento.

Y que el momento puede cambiar sin destruir lo que sostiene. Las mejores arquitecturas no son las que sobreviven intactas a pesar del tiempo, sino las que se dejan transformar por él. Las que, como los cuerpos humanos, registran cada herida, cada reparación, cada gesto de ternura. No hay nada más triste que un espacio que no puede narrar sus modificaciones.

Veo hoy un mundo saturado de viviendas que no escuchan, ciudades que no dialogan, plazas que no contienen. Espacios que no fueron concebidos para la vulnerabilidad humana, sino para la eficiencia económica. Y, sin embargo, la necesidad sigue ahí, insistiendo, como el moscardón sobre el hombro del zar: "darle a las personas un lugar donde puedan ser sin disfrazarse".

Donde puedan dejar el peso del día sin que el espacio les pida silencio. Donde puedan volver a sí mismas. El habitar humano es metamórfico por naturaleza. Somos nómadas emocionales incluso cuando nuestras direcciones permanecen fijas. Cambiamos de miedos, de ritmos, de relaciones, de intensidades.

¿Cómo podría la arquitectura seguir siendo un bloque estable frente a toda esa pulsión de vida que se mueve dentro? ¿No debería, más bien, adoptar ella también el gesto de quien se adapta para que el otro pueda existir?

El gran desafío contemporáneo

La arquitectura que se abre a la metamorfosis no es una arquitectura débil. Es una arquitectura valiente. Renuncia a la falsa idea de eternidad y abraza la temporalidad humana. Sabe que sus muros serán tocados por el tiempo, sabe que sus líneas deberán desplazarse alguna vez, sabe que cada habitante dejará una marca.

Y lejos de rechazarlo, lo celebra. Entonces, cada transformación es una conversación entre el espacio y su habitante. Cada ajuste es un acto de amor. Podemos pensar en el príncipe Guidón de nuevo: él no cambia para agradar, cambia para decir. Para comunicar algo esencial que, en su vieja forma, no alcanzaba a expresarse.

Lo mismo debería ocurrir con la arquitectura: "no cambiar por moda, sino por sentido". No mutar para sorprender, sino para acompañar. No transformar para exhibirse, sino para hacerse más humana. Quizás el gran desafío contemporáneo sea abandonar la obsesión por la forma perfecta y recuperar la humildad del vuelo torpe.

Aceptar que lo que permanece rígido, tarde o temprano, se rompe. Y que lo que se mueve con nosotros, aunque no responda a cánones ideales, nos permite respirar. Hay un punto donde la metamorfosis deja de ser amenaza y se vuelve promesa. Ese punto es el habitar. Allí donde un ser humano y un espacio se encuentran, ambos deberían tener la libertad de transformarse. Nadie habita igual todo el tiempo.

Nadie permanece. La permanencia - lo sabemos - es una ilusión hermosa, pero ilusión al fin. La arquitectura del futuro será aquella que entienda que no construye objetos, sino condiciones de vida. Que no entrega paredes, sino vínculos. Que no ofrece superficie, sino profundidad. Y esa profundidad solo se alcanza cuando la forma se atreve a moverse, a ajustarse, a desaparecer si es necesario.

Las grandes arquitecturas no son las que se imponen: son las que acompañan. Si algo nos enseña la historia del Zar Saltán es que la verdad a veces aparece disfrazada de aquello que el mundo desprecia. Que lo pequeño, lo torpe, lo zigzagueante puede desarmar siglos de engaño. Y que volver al origen requiere, muchas veces, una metamorfosis que nadie comprende al principio.

Así también la arquitectura debe abandonar la arrogancia de la permanencia y abrazar la sabiduría de la transformación. Debe aprender del moscardón: moverse donde haya que moverse, cambiar cuando haya que cambiar, llegar a donde las viejas formas no podían llegar. Porque lo humano -esa frágil y obstinada manera de existir- solo comienza cuando una forma decide transformarse.