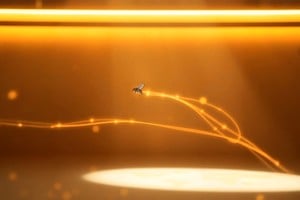

Hay movimientos en la naturaleza que parecen, a primera vista, insignificantes. Pequeños gestos casi imperceptibles que, sin embargo, sostienen un universo entero. Así ocurre con el vuelo del moscardón. Una línea que se quiebra, vuelve, roza, gira y se desvía antes de reencontrarse consigo misma. No avanza por inercia; avanza por necesidad.

Notas sobre lo que retorna, aunque lo demos por perdido

Rimski-Kórsakov convierte el vuelo del moscardón en una metáfora de la persistencia, donde lo pequeño y lo verdadero sostienen una verdad profunda y conmovedora.

En ese errar caprichoso hay una forma de resistencia que la razón, tan amiga de los trazados rectos y las proporciones áureas, rara vez comprende. Pero el cuerpo sí lo entiende: sabe que sobrevivir, a veces, requiere desviarse del camino ideal.

Cuando el compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov imaginó el tema "El vuelo del moscardón", en el contexto de una de sus mayores obras, "El cuento del Zar Saltán", no se conformó con escribir un pasaje virtuoso para demostrar destreza orquestal.

No. Esos compases acelerados, casi eléctricos, son la voz de un hijo que debe transformarse en insecto para volver a su padre, que ignora que él aún vive. La metamorfosis es la única manera de regresar; la pequeñez, un pasaje obligado hacia la revelación. No hay épica convencional: hay una verdad mínima, vibrante, que debe afirmarse aun cuando nadie la espera.

Ese vuelo, hecho de insistencias, es uno de los gestos más conmovedores de la ópera. Porque no describe solo un movimiento físico: describe un espíritu que vuelve cuando el mundo ya lo había dado por perdido. Un hijo que se reduce al tamaño de un insecto como estrategia para recuperar algo inmenso.

Qué paradoja tan humana: a veces solo se vuelve cuando uno acepta hacerse pequeño. En ocasiones, nuestra identidad misma se salva cuando somos capaces de desprendernos de la forma con la que creíamos sostenerla. El moscardón no tiene la delicadeza de la mariposa ni la elegancia del colibrí. No representa la belleza convencional del vuelo; representa la necesidad.

Si existe una estética secreta en esas oscilaciones torpes, no proviene del adorno, sino de la persistencia. La vida se afirma incluso cuando parece desprolija. Esa es, quizá, la primera enseñanza que este pequeño insecto ofrece: no hace falta volar bonito, hace falta volar verdadero.

Mientras escucho esa música, esa ráfaga nerviosa que atraviesa las cuerdas, interpretada por David Garrett, siento que algo en mí también se desplaza. Como si la melodía levantara las capas con las que cubrimos lo esencial. Hay sonidos que despiertan, sin permiso, una memoria anterior a las palabras.

Uno escucha el vuelo del moscardón y recuerda, sin recordarlo, que todos fuimos alguna vez esa criatura diminuta que lucha por hacerse ver. Todos fuimos ese hijo que busca volver al origen, aun cuando la vida nos haya transformado hasta dejarnos irreconocibles.

Los gestos diminutos

Esa idea dialoga con algo que escribimos alguna vez sobre música, literatura y espiritualidad para este mismo diario El Litoral. Decíamos que el arte no se limita a imitar la vida: la traduce, la reordena, la enciende desde otro lugar. Que la creatividad no es un lujo, sino un modo de respirar cuando el mundo se vuelve demasiado estrecho.

El vuelo del moscardón se inscribe exactamente en ese punto: en el lugar donde un gesto mínimo sostiene una verdad profunda. En ese borde donde lo pequeño activa un pensamiento mayor. Y uno se pregunta entonces qué lugar ocupa la metamorfosis en la existencia humana.

No hablo de cambios superficiales, sino de esas transformaciones que nos obligan a renunciar a la versión que el mundo esperaba de nosotros. Transformarse no siempre es una elección; muchas veces es un modo de continuar. Como el hijo del Zar, que debe suspender su figura humana para llegar a quien ama.

Y, sin embargo, en ese desprendimiento hay una fuerza luminosa: lo que deja de parecerse a nosotros también puede salvarnos. En la arquitectura, curiosamente, sucede algo parecido. A menudo creemos que los espacios hablan por la contundencia de sus formas o por la precisión de sus proporciones.

Pero también existen los gestos diminutos: un resquicio de luz en una habitación sin ventanas, una sombra que se posa en el lugar justo, un sonido que reverbera en un rincón olvidado. La vida, en su estado más puro, se sostiene en esos pequeños vuelos: lo que pasa y roza, lo que insiste sin imponerse, lo que dialoga con lo que ya estaba aunque pocos lo hubiese notado.

He observado muchas veces a un moscardón dentro de un ambiente y no puedo evitar verlo como un arquitecto involuntario. Su presencia obliga a reorganizar la mirada, a descubrir zonas que creíamos muertas. Su vuelo improvisa líneas que, si uno pudiera trazar sobre un plano, revelarían una geometría insólita. Es un pequeño cartógrafo del aire.

Nos enseña que el espacio no es solo lo construido: es lo que vibramos, lo que rozamos, lo que evitamos, lo que atravesamos sin saber que lo estábamos atravesando. Pienso también en esa otra metáfora que tanto se asocia al pensamiento: la mosca atrapada en una botella de Wittgenstein. Allí la criatura agita sus alas buscando una salida que parece inexistente.

Esa escena dialoga con el vuelo del moscardón, pero en dirección inversa: uno encarna la desesperación del límite, el otro la insistencia de la libertad. Entre ambas imágenes se dibuja una pregunta silenciosa: ¿cuánto hay de nosotros en esos movimientos? ¿No nos debatimos también entre la sensación de encierro y el impulso de volver a quienes amamos?

El hijo vuela hasta su padre

El vuelo, entonces, se vuelve un espejo. Y en él se reflejan nuestras incertidumbres, nuestras heridas, nuestras esperanzas más íntimas. A veces creemos -y quién no lo ha creído- que hemos desaparecido de la mirada de los otros. Que quienes alguna vez nos amaron ya no podrían reconocer nuestra figura. Que la distancia, o la vida misma, nos ha vuelto invisibles.

Y, aun así, algo dentro nuestro vibra. Algo insiste. Algo vuela. Como si hubiera un llamado silencioso que todavía nos une a un origen que parece remoto, pero que nos sigue esperando. Si uno pudiera escuchar con mayor sensibilidad, descubriría que esos vuelos mínimos guardan un pulso casi sagrado. El moscardón se mueve como quien busca un rostro.

Como quien intenta recordar un nombre. Como quien, aun perdido, se dirige hacia una luz que apenas adivina. Ese impulso, tan pequeño, es en realidad un acto de fe. Se vuela porque se cree en la posibilidad del reencuentro. Se insiste porque algo en la memoria todavía arde. En la ópera de Rimski-Kórsakov, ese regreso finalmente ocurre.

El hijo vuela hasta su padre, y el padre reconoce que aquello que creía muerto estaba, en verdad, más vivo que nunca. La metamorfosis se vuelve revelación. Y uno comprende entonces que la vida no está hecha de capítulos definitivos, sino de retornos inesperados. Que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un modo de volver a pronunciar sus nombres.

Hay algo profundamente humano en esa escena. Porque todos hemos sido padres que buscan a un hijo perdido y todos hemos sido hijos que intentan volver disfrazados de otra cosa. A veces regresamos en silencio, como quien teme interrumpir la paz del otro. A veces regresamos con torpeza, sin saber si seremos bienvenidos. Pero siempre hay un vuelo, aunque sea mínimo, que nos empuja hacia ese encuentro.

Una vibración en el pecho que nos recuerda que, pese a todo, seguimos vivos. El moscardón no ofrece certezas. Su vuelo no promete éxito. Pero avanza. Y en ese avanzar hay una ética secreta. Una ética que no descansa en el triunfo, sino en la insistencia. Que no busca la perfección, sino la autenticidad. Que no reclama belleza, sino verdad.

Tal vez por eso nos conmueve tanto esta imagen. Porque en ella reconocemos nuestra fragilidad. Nuestro temblor. Nuestro deseo inmenso de volver a ser vistos. Y entendemos que no es la forma del cuerpo lo que importa, sino la intensidad del impulso que lo mueve.

Un modo de existir

Lo que vuelve al hijo del Zar no es su apariencia, sino la fuerza de su amor. Lo que sostiene el vuelo del moscardón no es la delicadeza de sus alas, sino el ardor de su necesidad. A veces, para volver a la vida, basta con un movimiento mínimo. Un gesto. Un temblor. Un vuelo. Eso que parece insignificante puede cambiar el rumbo entero de un destino.

Cada ser humano, en algún momento, conoce ese instante: cuando siente que ha quedado al margen de su propia historia, cuando percibe que su figura se desvanece en la mirada ajena. Y, sin embargo, algo vibra. Algo se resiste. Algo -o más íntimo, lo más secreto- mueve sus alas. Y uno vuelve. No siempre con elegancia, no siempre con claridad, pero vuelve. Porque el retorno es un modo de existir.

El moscardón nos enseña, entonces, a mirar de otro modo. A comprender que lo esencial se mueve en trayectorias que escapan al control. Que hay verdades que solo se revelan en el desvío. Que la vida no es un plano perfecto, sino un conjunto de líneas que se encuentran y separan en ritmos que desconocemos.

Somos esa criatura que avanza entre lo incierto con una fe que no sabe nombrarse. Somos ese vuelo que insiste incluso cuando no sabe hacia dónde. Quizá por eso esta metáfora nos toca tan hondo. Porque nos permite reconocer que la existencia es, en su núcleo más puro, un acto de metamorfosis constante. Que no somos los mismos cuando volvemos.

Que volver implica aceptar que algo en nosotros ha cambiado. Y que ese cambio, lejos de debilitarnos, nos vuelve más capaces de ver lo que antes ignorábamos. Lo digo sin solemnidad: quien haya amado sabe que todo regreso es un nuevo nacimiento. Que la vida se expande cuando reconocemos en el otro aquello que creíamos perdido en nosotros.

El moscardón -pequeño, casi imperceptible- nos recuerda que el amor no siempre regresa con la forma que uno espera, pero regresa. A veces disfrazado, a veces tembloroso, pero siempre con la determinación de quien sabe que todavía tiene algo por decir.

Quizás eso es lo que permanece después de escuchar la última nota de la pieza de Rimski-Kórsakov: una sensación de vértigo, sí, pero también de revelación. Como si ese vuelo incierto nos dijera al oído que ningún gesto es demasiado pequeño cuando está guiado por el deseo de volver.

Y entonces el mundo se vuelve un poco más vivo. Más nuestro. Más habitable. Porque entendemos que, aun en la irregularidad del movimiento, hay un sentido que se abre paso. Y que la vida -esa obstinada artesana del tiempo- no necesita grandiosas arquitecturas para afirmarse: le basta un par de alas temblorosas y el coraje de seguir volando.

El cuento del Zar Saltán

"El cuento del Zar Saltán" (título original en ruso, "Skazka o Tsaré Saltane") es una ópera en cuatro actos con un prólogo, siete escenas, con música de Nikolái Rimski-Kórsakov y libreto en ruso de Vladímir Belski, basado en el poema homónimo de Aleksandr Pushkin y escenografía de Mijaíl Vrúbel. Compuso la ópera en 1899-1900 para coincidir con el centenario de Pushkin y fue estrenada en Moscú el 21 de octubre de 1900 en el Teatro Solodóvnikov. El título completo de la ópera y del poema es bastante más largo y bien explicativo: "El cuento del zar Saltán, de su hijo, el célebre y poderoso bogatyr príncipe Gvidón Saltánovich, y de la bella Princesa-Cisne" (el bogatyr era un héroe guerrero medieval ruso, comparable con el caballero andante de Europa occidental).

Rimski-Kórsakov legó muchas composiciones nacionalistas rusas de gran creatividad y originalidad. Además, realizó arreglos de las obras de Los Cinco para que pudieran ser interpretadas en público, convirtiéndolas en parte del repertorio clásico, si bien existe cierta controversia acerca de sus correcciones en algunos de los trabajos de Modest Músorgski, otro de los miembros del citado grupo.