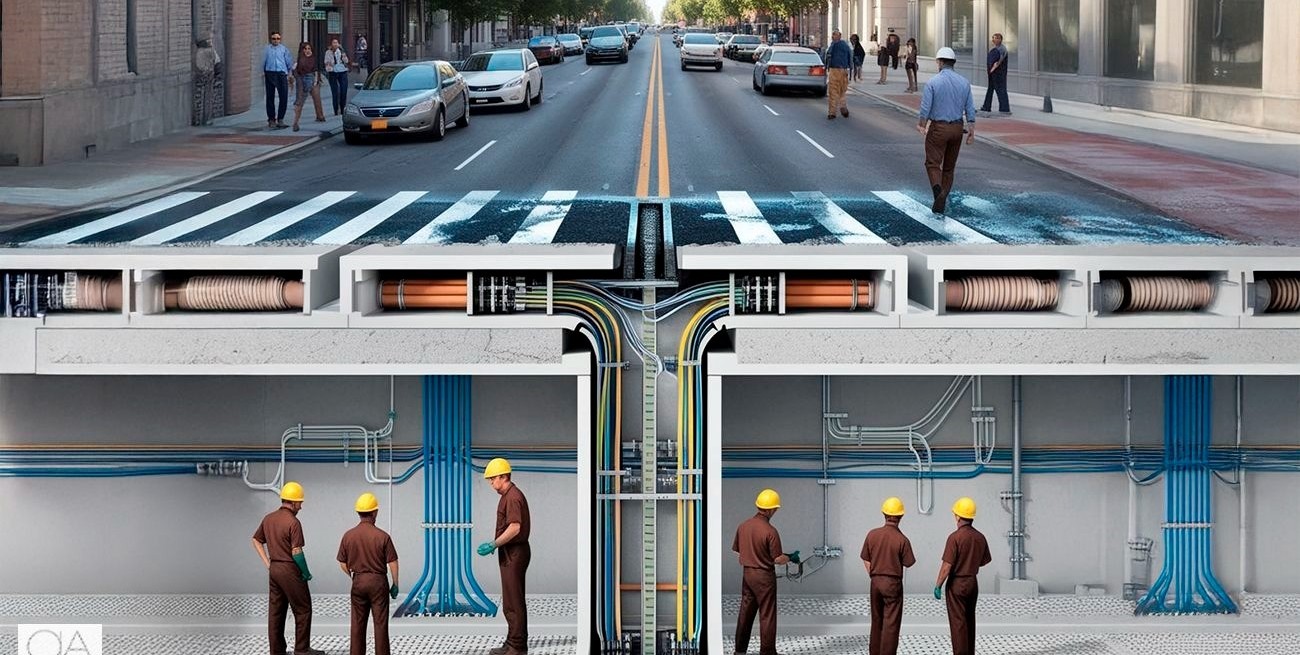

Una tarde, mientras regresaba caminando a casa, me encontré con una interrupción inesperada en el trayecto habitual: el cruce de bulevar Gálvez entre Sarmiento y Alberdi estaba cortado. No era una escena extraordinaria, pero algo en ella me detuvo. Varios obreros, vestidos con mamelucos marrones y cascos amarillos, trabajaban con una precisión casi coreográfica entre montículos de tierra removida y herramientas metálicas que brillaban bajo la luz del sol en descenso. No había señales claras que indicaran qué se estaba haciendo allí, sólo máquinas excavando y personas entrando y saliendo por bocas abiertas en el pavimento.

Arquitectura y Redes de Infraestructura

Me pregunté entonces, casi con ingenuidad: ¿qué están haciendo allí abajo? Y, con esa pregunta, como ocurre a veces con los gestos simples que se cruzan con un pensamiento profundo, se abrió una veta de reflexión que desde hace tiempo me acompaña, pero que rara vez se manifiesta con tanta nitidez: ¿cuánto sabemos de lo que sostiene realmente nuestras ciudades? ¿Qué ocurre en ese subsuelo negado, en esas redes que no figuran en las postales urbanas, pero que hacen posible lo visible, lo habitable, lo funcional?

Lo que no se ve, tampoco se valora

Toda ciudad es una superposición de capas. En la superficie, lo evidente: calles, edificios, plazas, vehículos, peatones. Más abajo, oculto a la vista y muchas veces también al pensamiento colectivo, se extiende un entramado tan denso como imprescindible: la infraestructura de soporte, esa red de sistemas que permite el funcionamiento continuo y silencioso de la urbe. Allí, en las entrañas de lo construido, habita una arquitectura sin rostro, sin autor, sin fotografía de revista, pero esencial.

Comparar a la ciudad con un organismo vivo no es un mero recurso didáctico: es una analogía que resiste el análisis técnico. Las redes cloacales actúan como el sistema digestivo que expulsa lo que ya no sirve; los tendidos eléctricos y de datos son sistemas nerviosos que transmiten energía e información; las canalizaciones de agua funcionan como un sistema circulatorio, distribuyendo vida en forma de líquido.

Nada de esto es visible, salvo cuando falla. Allí aparece, por un instante, la verdad de lo invisible: cuando una calle se inunda, cuando se corta la luz, cuando un pozo revela lo que nadie desea mirar. Desde la antigüedad, las civilizaciones han entendido que el control del subsuelo es tan importante como el control de la superficie. La cloaca máxima de la antigua Roma, construida en el siglo VI a.C., no era solo una hazaña de ingeniería sanitaria; era también un acto político, una forma de declarar que la ciudad era dominio humano incluso bajo tierra.

En el París decimonónico, el barón Georges-Eugène Haussmann reorganizó no solo las avenidas, sino también el subsuelo: bajo cada bulevar nacía una red de saneamiento, de provisión de gas y de drenaje que posibilitó la expansión moderna. En Nueva York, las capas de subsuelo se apilan como estratos de un fósil tecnológico: túneles del metro, líneas de vapor, cables de fibra óptica, galerías de servicio, todo coexiste en un entramado que no se ve, pero sin el cual Times Square sería una postal apagada.

En las ciudades contemporáneas, este subsuelo se ha complejizado aún más. Ya no hablamos solo de lo hidráulico o lo eléctrico. Las estructuras de datos - centros de servidores, ductos de fibra óptica, nodos de conectividad - han colonizado el suelo con la misma intensidad que el agua potable lo hizo un siglo atrás. Y, sin embargo, permanecen en las sombras. Invisibles y fundamentales, como los cimientos de una casa que nadie admira, pero todos habitan.

Una capa arquitectónica

Podemos decir, sin temor a la hipérbole, que lo visible de la ciudad es apenas un interfaz. La verdadera ciudad, la que nos conecta, nos limpia, nos protege, se despliega bajo nuestros pies y opera en silencio. Aun así,… ¿cuántas veces se la considera en los planes urbanos, en los proyectos arquitectónicos, en los debates públicos? ¿Cuándo se piensa la belleza o la dignidad de lo que no se muestra?

Esta red infraestructural -muchas veces obsoleta, a veces saturada, y casi siempre invisibilizada- es una capa arquitectónica en sí misma. No es solo técnica; es política, económica, cultural. Su distribución define zonas de privilegio y de marginación. Su ausencia indica abandono. Su mantenimiento requiere inteligencia, previsión, y un tipo de amor por la ciudad que trasciende el aplauso estético.

El imaginario colectivo ha atado históricamente la palabra "arquitectura" a la idea de forma, de visibilidad, de impacto estético. En las academias, en los concursos, en las revistas especializadas, predomina aún la seducción de la imagen: el volumen disruptivo, la fachada expresiva, el espacio interior que conmueve. Sin embargo, existe otro campo de actuación arquitectónica donde el espectáculo cede lugar al servicio, donde no hay firma ni protagonismo, y donde el diseño se vuelve una operación silenciosa, profunda y casi siempre subterránea: la arquitectura del anonimato.

Diseñar lo que no se ve plantea desafíos conceptuales y éticos de una magnitud notable. ¿Cómo proyectar con precisión y dignidad una estructura que jamás será admirada? ¿Qué lenguaje utiliza el arquitecto cuando su obra está destinada a permanecer en la penumbra operativa del subsuelo? Estas preguntas interpelan no solo la práctica profesional, sino la manera en que concebimos el sentido último del construir.

Un territorio de diseño

El subsuelo urbano, lejos de ser un espacio puramente técnico, puede ser pensado como una superficie proyectual. Existen ejemplos paradigmáticos en donde este enfoque se ha hecho explícito. La red de túneles de servicio de Helsinki, por ejemplo, constituye una infraestructura subterránea diseñada con criterios espaciales, de mantenimiento y expansión futuros. Allí, las redes eléctricas, de calefacción, agua y residuos coexisten en corredores generosos, accesibles y jerarquizados. No hay improvisación: hay arquitectura, aunque nadie la vea.

Incluso los data centers, nodos neurálgicos del nuevo orden urbano-digital, han comenzado a ser objeto de diseño con intención proyectual. Empresas como Google, Facebook o Equinix han impulsado instalaciones donde la eficiencia energética, la seguridad estructural y el ordenamiento espacial no responden solo a ingenieros, sino a arquitectos que comprenden la infraestructura como una parte constitutiva de lo urbano. Algunos de estos centros, como el Data Center Lefdal en Noruega, aprovechan antiguos túneles de extracción minera y los transforman en verdaderos hábitats tecnológicos, sin necesidad de estetizar, pero sí de pensar.

No obstante, esta tendencia sigue siendo marginal frente a la gran masa de lo que podríamos llamar "infraestructura sin autor". El anonimato de estas obras no se debe solo a su invisibilidad física, sino también a una falta de voluntad cultural por reconocerlas como arquitectura. Se construyen sin proyecto, se amplían sin lógica, se mantienen con urgencia. Allí donde no hay forma, muchas veces tampoco hay pensamiento.

El rol del arquitecto, entonces, se expande hacia una dimensión menos visible pero profundamente ética: pensar el subsuelo no solo como sitio de paso para cañerías, sino como territorio de diseño. No se trata de embellecer lo técnico, sino de dignificar lo funcional. Y eso incluye prever, ordenar, facilitar el acceso, pensar la reparación futura, dialogar con lo que ya existe y con lo que vendrá.

Una arquitectura madura no es aquella que sólo brilla en la superficie, sino la que es capaz de trabajar donde no hay público, ni autoría, ni luces. Porque el verdadero proyecto no siempre se ve, pero siempre se siente. Y cuando falta, lo notamos todos. Hay un principio estructural que recorre tanto la arquitectura como la política: lo que no se ve, no siempre se piensa; y lo que no se piensa, muchas veces se abandona.

Un mapa de decisiones

El subsuelo urbano -ese entramado de redes, túneles, cámaras y ductos- no es solamente una infraestructura técnica. Es también un mapa de decisiones, una expresión de prioridades, una forma concreta de distribuir (o negar) dignidad. En muchos sectores periféricos de las ciudades, especialmente latinoamericanas -y también, con matices, en centros urbanos consolidados- la falta de acceso a infraestructura básica evidencia una segregación que se hunde literalmente bajo tierra.

No hay cloacas, no hay desagües pluviales, no hay canalización de servicios, no hay redes de datos. Hay tierra, barro y cables colgados de improvisaciones vecinales. Allí donde el subsuelo no existe como infraestructura, la ciudad fracasa como proyecto de equidad. Esta omisión no es inocente ni accidental. Es la consecuencia de una mirada urbana que privilegia la superficie, el espectáculo, la inmediatez. Se pavimenta una calle, se inaugura una plaza, se monta un mástil con bandera; pero bajo tierra, donde reside la verdadera condición de posibilidad para que todo eso funcione dignamente, se deja a la intemperie lo esencial.

¿Puede hablarse de ciudadanía donde no hay saneamiento? ¿Puede hablarse de inclusión donde no hay conectividad? ¿Qué clase de ciudad construimos si lo invisible reproduce lo injusto? Frente a esta realidad, la arquitectura y la ingeniería -entendida no sólo como construcción, sino como pensamiento proyectual sobre el habitar- tiene una responsabilidad ineludible.

No se trata de romantizar la infraestructura, ni de estetizar lo técnico. Se trata de asumir que el diseño también ocurre donde nadie mira, y que su ausencia o su negligencia tiene consecuencias sociales profundas. Hay una ética del subsuelo, una moral de la profundidad que interpela a quienes diseñamos, planificamos, educamos y decidimos. Porque el pozo en bulevar Gálvez no es solo un accidente de tránsito ni una molestia circunstancial: es una ventana abierta a otra ciudad.

Una ciudad que existe bajo la ciudad, que sostiene lo visible y que refleja, con exactitud, nuestras jerarquías, nuestros olvidos y nuestras formas de cuidado.

Quizás el verdadero desafío para una arquitectura del siglo XXI no sea solo levantar nuevas formas, sino dignificar aquellas estructuras que nadie ve. Elevar el subsuelo a la categoría de proyecto es también elevar la idea de ciudad a su dimensión más justa, más humana y más compleja.

Allí donde el subsuelo no existe como infraestructura, la ciudad fracasa como proyecto de equidad. Esta omisión no es inocente ni accidental. Es la consecuencia de una mirada urbana que privilegia la superficie, el espectáculo, la inmediatez. Se pavimenta una calle, se inaugura una plaza, se monta un mástil con bandera; pero bajo tierra, donde reside la verdadera condición de posibilidad para que todo eso funcione dignamente, se deja a la intemperie lo esencial.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.