"Agilulfo, revestido de blanco desde el casco a las espuelas, estaba de pie, inmóvil, perfectamente vertical. Saludaba según el reglamento. Bajo su armadura, sin embargo, no había nadie" (Italo Calvino).

Habitar más allá de la forma

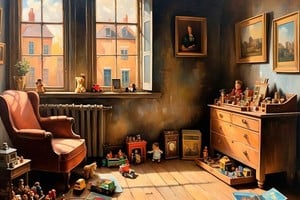

Agilulfo no es un personaje: es una forma. Una geometría moral. Un mandato. Está hecho de reglamentos, de liturgias militares, de procedimientos pulcros. Es la encarnación -o más bien la desencarnación- de una voluntad sin deseo. Su perfección es su condena. Y bajo su armadura blanca y lustrosa, no hay cuerpo. Solo vacío. Esa figura, extraída de la imaginación de Italo Calvino (*), vibra como una poderosa metáfora de cierta arquitectura contemporánea: edificios sin alma, ciudades diseñadas sin presencia, espacios públicos sin aliento humano.

Como Agilulfo, estas construcciones parecen cumplir cada norma, cada reglamento, cada código de diseño. Sus fachadas son espejos de precisión. Sus planos, modelos de eficiencia. Pero en su interior, habita el mismo vacío. ¿Dónde está el cuerpo en estas ciudades? ¿Dónde el gesto, la pausa, el error? En muchas de las torres de cristal que coronan los skylines de nuestras metrópolis, hay más de Agilulfo que de Vitruvio. La forma ha vencido al alma. El deber ser ha suplantado al ser. La arquitectura que así se levanta es pura epidermis normativa. Se diseña para ser aprobada, no para ser vivida. El espacio se convierte en superficie, en rendimiento, en imagen.

Los renders perfectos desplazan al barro, al sol que entra oblicuo, al niño que corre y deja huellas. Y entonces, la ciudad se transforma en armadura. Brillante, regular, vacía. Agilulfo, fiel a su sentido del deber, actúa con rigor, con disciplina. Pero no ama, no duda, no reza. No puede. Del mismo modo, la arquitectura que renuncia al alma - a la experiencia sensible, al sentido compartido, al tiempo lento - no puede ser habitada plenamente. Podrá alojar cuerpos, pero no será hogar. Podrá organizar flujos, pero no acoger vida. En palabras de Christian Norberg-Schulz, el habitar no se agota en la función. Es un arraigo, una forma de pertenecer. Y para que haya pertenencia, debe haber lenguaje, símbolos, atmósferas.

Pero las "arquitecturas-Agilulfo" no construyen lenguaje, solo estructuras. Son las ciudades del no lugar, de las circulaciones sin destino, de los espacios sin memoria. Una vivienda en serie, donde cada unidad repite sin alteración la anterior, puede ser eficiente, pero difícilmente será entrañable. Un centro comercial climatizado puede ofrecer comodidad, pero no abrigo. Un parque sin sombra, sin bancos, sin imperfecciones, puede cumplir con la normativa verde, pero no será plaza. En todos estos casos, la arquitectura ha sido sustituida por su espectro: la forma perfecta, el vacío absoluto.

Y sin embargo, Calvino no presenta a Agilulfo como un villano, sino como una figura trágica. Porque en su perfección está su drama. Es un ser tan completamente adaptado al deber que ha perdido la posibilidad de existir. Así también, la arquitectura que persigue la perfección normativa a costa de la vida, termina negando aquello para lo que fue creada: el acto humano de habitar. No se trata, entonces, de renunciar a la forma, sino de dotarla de alma. De permitir que la armadura contenga un cuerpo, que el diseño acoja un deseo. De invitar a la arquitectura a volver a ser lugar, y no solo superficie. Porque lo que está en juego no es la estética, sino la posibilidad de vivir con plenitud.

La armadura como norma

En otras palabras, cuando el deber sofoca el deseo. Agilulfo no descansa. No duda. No se permite la desobediencia. Su existencia es una marcha ininterrumpida de cumplimiento. Su identidad no se funda en un quién, sino en un cómo: cómo se saluda, cómo se empuña la lanza, cómo se responde al superior. Todo en él es forma reglada. Todo en él es el deber llevado al extremo de lo inhumano. De nuevo, la imagen resuena con inquietante precisión en los espacios que hoy nos rodean. ¿Cuántos proyectos urbanos se planifican desde una lógica que prioriza la norma por sobre la experiencia? ¿Cuántas viviendas son pensadas no desde el calor de lo vivido, sino desde el cumplimiento del código, la métrica del mercado, la neutralidad tipológica?

La arquitectura, cuando se somete exclusivamente a la norma, se vuelve armadura. Se endurece. Y en ese endurecimiento pierde la posibilidad de escuchar el deseo. El deseo no como capricho, sino como impulso vital: el deseo de mirar desde una ventana el árbol que uno ama, de abrir la puerta y que huela a pan, de tener un rincón donde leer con el sol cayendo sobre el pecho. Pero los procedimientos, como la armadura de Agilulfo, no conocen esos matices. El plano estandarizado no aloja ni lágrimas ni risa. Se impone. No dialoga. Así, miles de hogares idénticos se erigen como soluciones habitacionales sin historia, sin grietas, sin memoria. Son eficaces, sí. Pero... ¿son nuestros?

La espacialidad vivida no puede nacer del deber únicamente. Necesita del deseo, de la variación, de la humanidad de quien proyecta y de quien habita. Porque solo allí donde hay margen para el error, puede haber también lugar para la sorpresa, para la vida que desborda. Italo Calvino lo sugiere sin decirlo: Agilulfo no puede amar porque no puede desviarse. Y el amor -como el habitar verdadero- exige desvío. Exige abrir ventanas donde no estaban previstas, dejar que la escalera se curve, que el patio se ensucie con hojas. Exige, en suma, que la norma no sea prisión, sino andamio.

En nuestras ciudades, los espacios públicos muchas veces sufren el mismo destino: son diseñados como zonas de tránsito, sin posibilidad de permanencia, sin grieta donde un grupo de niños juegue o un viejo lea el diario. El mobiliario es el mínimo necesario, las sombras son escasas, las texturas se neutralizan. Son armaduras urbanas. Lúcidas, eficientes, y profundamente desoladas. En contraposición, aquellas arquitecturas que se animan a incluir la variación, el gesto, el pliegue, son las que más se acercan al habitar real. No buscan ser monumentos del deber, sino territorios del deseo.

Como los personajes que rodean a Agilulfo en la novela -Gurdulú, por ejemplo, que es todo cuerpo, todo tropiezo, todo desborde-, estos espacios recuerdan que vivir no es cumplir, sino vibrar, resistir, encontrar forma en el caos. Y entonces, surge una verdad incómoda pero liberadora: lo que sostiene la arquitectura no es la norma, sino la pregunta. La apertura. El intersticio por donde entra el alma. Porque al final, la armadura puede ser hermosa, pero si no contiene cuerpo, solo refleja el vacío.

Cuerpo ausente y espacio deshabitado

Ciudades sin piel. Agilulfo no tiene cuerpo. Solo es armadura. Su voz no surge de un pecho, sino de un hueco resonante. Camina, combate, decide, pero nunca suda, nunca tiembla, nunca se despeina. No hay en él carne, ni error, ni sueño. Todo él es distancia entre la forma y la vida. Y esa distancia es la herida que Calvino traza con precisión quirúrgica. ¿No ocurre algo similar con tantas de nuestras ciudades contemporáneas? Urbes que funcionan, pero no sienten. Que despliegan su lógica geométrica sobre el territorio con frialdad de operador técnico. Donde los espacios no se conciben como extensiones del cuerpo, sino como productos abstractos, replicables, dominables.

Le Corbusier hablaba del "hombre modulor", pero hoy parecería que diseñamos para el "hombre algoritmo": neutro, predecible, sin matices. Lo habitable se convierte en data. La escala humana en KPI. Se piensa la ciudad como código, no como caricia. Y así, proliferan fachadas sin espesor, esquinas sin pausa, veredas sin historia. El cuerpo humano -ese primer instrumento del habitar- queda desfasado frente a espacios que no reconocen su presencia. Nos desplazamos por corredores clínicos, por halls con eco, por calles que podrían pertenecer a cualquier lugar del mundo, y por eso no pertenecen a ninguno.

La arquitectura moderna, en su versión más dogmática, creyó que podía emanciparse del cuerpo. Rechazó el ornamento, lo sensorial, lo simbólico. Prometió pureza, eficiencia, higiene. Pero olvidó que el cuerpo no es impuro, sino necesario. Que la memoria se aloja en la textura, que el sentido brota del olor de un zaguán, del reflejo del sol en una ventana irregular, del murmullo de un pasillo. Agilulfo, en su afán de perfección, termina siendo el menos humano de los personajes. Como esos edificios que, al querer ser intachables, devienen inertes. No se arrugan, no se manchan, no crujen. Pero tampoco alojan. Son volúmenes sin volumen vital.

Frente a ellos, la arquitectura que vibra con el cuerpo emerge como una forma de resistencia. Aquella que se curva con el paso, que se pliega con el uso, que deja marcas. Arquitectura que acepta la imperfección como huella de presencia. Como cuando el mármol se gasta donde la gente se detiene, como cuando una baldosa floja se convierte en anécdota barrial. Esa es la arquitectura con piel. La que se deja tocar. La que no teme ser recorrida por pies descalzos, por manos que buscan, por gestos cotidianos. La arquitectura sin cuerpo, en cambio, es puro deber geométrico. Como Agilulfo, no respira.

La espacialidad del habitar necesita del cuerpo no solo para ser medida, sino para ser sentida. No basta con calcular distancias óptimas o proporciones ideales: hay que rozar, oír, oler, recordar. Y eso no se proyecta en el plano, se construye en el vínculo entre lugar y persona. Calvino, sin decirlo explícitamente, lo denuncia: el que no tiene cuerpo, no puede llorar. Y el que no puede llorar, no puede comprender el dolor del otro. Esa es la tragedia de Agilulfo, y también la de tantos espacios que se imponen desde el vacío: son impecables, pero no consuelan.

Alma imposible y arquitectura sin sujeto

Agilulfo no sueña. Agilulfo no duda. Agilulfo no ama. Y sin embargo, cumple. Es, por definición, el perfecto ejecutor de lo que se espera. El caballero sin fisuras. El funcionario ideal. Pero esa obediencia total - esa entrega al mandato sin desvíos - lo vacía. No hay deseo en su andar, ni pregunta en su mirada. Solo el eco de lo que debe hacerse. Su alma, si existiera, sería un reglamento. ¿Qué sucede cuando la arquitectura cae en ese mismo espejo? Cuando construimos sin una narrativa que habitar, sin una comunidad que sentir, sin una memoria que recordar. El espacio se convierte entonces en la versión mineral de Agilulfo: funcional, repetible, inmaculado, y por lo tanto, ausente.

En las ciudades actuales proliferan los proyectos que responden a todos los manuales, pero a ninguno de los dolores. Se construyen hospitales sin consuelo, escuelas sin poesía, viviendas sin hogar. Son lugares donde se puede vivir, pero no habitar. Donde se puede estar, pero no ser. Porque habitar, como bien sabemos los arquitectos, es una acción compleja. No basta con tener un techo y paredes: hace falta sentido. Hace falta alma. Y eso no se calcula en metros cuadrados ni se renderiza en 3D.

Italo Calvino, con su escritura precisa y fantástica, nos deja ver que la forma vacía - si no contiene una interioridad - es tragedia. El caballero que no existe necesita demostrar constantemente su existencia. Requiere pruebas, actos, batallas, verificaciones. Del mismo modo, la arquitectura sin sujeto necesita justificar su valor a través de cifras: eficiencia térmica, ahorro energético, certificaciones LEED. Y no es que eso no importe. Pero si se convierte en lo único que importa, entonces la arquitectura deja de ser cultura para volverse solo protocolo.

Una plaza sin niños es apenas un espacio abierto. Un aula sin preguntas es solo un contenedor de pupitres. Una casa sin historia es una caja. La arquitectura sin alma no fracasa por defecto técnico, sino por indiferencia. Por no conmover. Por no despertar nada en quien la atraviesa. Esa es la peor condena: que lo construido pase desapercibido, como si no estuviera, como si no hiciera falta. Agilulfo desaparece al final de la novela. Se disuelve, se esfuma. Su armadura queda sin contenido. Y nadie, salvo quizá Gurdulú - el loco que vive todo lo que él no puede- parece notarlo.

¿No es ese el riesgo de nuestras ciudades modernas? Convertirse en lugares donde nada importe. Donde lo construido no tenga peso simbólico, ni anclaje emocional, ni sentido colectivo. Frente a eso, debemos reivindicar una arquitectura que sepa fallar. Que sepa llorar. Que sepa abrazar. Una arquitectura que no tema tener alma, aunque eso implique tener dudas, contradicciones, historias superpuestas. Arquitectura que no se mida solo por lo que rinde, sino por lo que recuerda. Porque al final, no somos Agilulfo. Somos, más bien, mezcla de Gurdulú y Bradamante. Deseo, confusión, búsqueda. Carne. Y por eso necesitamos espacios que nos abracen, no que nos juzguen por no ser rectilíneos.

Edificar en la arena, habitar con alma

No es la falta de técnica lo que vacía a Agilulfo, sino la ausencia de sentido. No es la carencia de forma, sino la forma que no contiene humanidad. Su tragedia no es no tener cuerpo, sino no tener deseo. En él todo funciona, pero nada vibra. Y quizás allí resida el eco más incómodo que nos devuelve su figura: el de una arquitectura que ha aprendido a cumplir, pero ha olvidado cómo conmover. En nuestras ciudades, con demasiada frecuencia, el alma queda fuera del plano. Como si diseñar fuera solo ordenar lo útil, y no también albergar lo incierto, lo frágil, lo contradictorio. Pero la arquitectura - como todo arte humano- no puede limitarse a resolver: debe también preguntar. Y para preguntar, hace falta alguien adentro.

Porque habitar no es simplemente ocupar un espacio: es establecer con él un vínculo. Es permitir que nos afecte, que nos represente, que nos transforme. Y eso no lo logra la mera eficacia, sino la emoción, la historia, el símbolo. Agilulfo desaparece porque no puede sostener su existencia sin un alma que lo justifique. Quizá deberíamos tomar esa lección con seriedad: las ciudades también pueden desvanecerse simbólicamente cuando dejan de ser significativas para quienes las transitan.

No se trata de renunciar a la forma, sino de recuperarla como expresión de algo más profundo. De volver a edificar con conciencia de que lo que importa no es solo lo que se ve, sino lo que se vive. Y de asumir que, aun cuando todo parezca construido sobre arena, debemos proyectar como si de piedra se tratara. Porque allí donde una arquitectura logre alojar humanidad, memoria, deseo, aunque sea por un instante, estará haciendo mucho más que dar abrigo: estará creando sentido.

(*) Agilulfo es el "protagonista" central de la novela "El caballero inexistente", del escritor italiano Italo Calvino (1923-1985), una obra que fue publicada en 1959 por el editor Giulio Einaudi, completando la trilogía "Nuestros antepasados" del nombrado autor, compuesta -además- por "El vizconde demediado" (1952) y "El barón rampante" (1957). En castellano apareció por primera vez en 1961, a través de una publicacion de la Compañía General Fabril Editora (para su colección "Anaquel") y con traducción de Oscar Eduardo Bazán. Esther Benítez, a su vez, la tradujo en 1989 para Ediciones Siruela.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.