Por Domingo Sahda

OPINIÓN

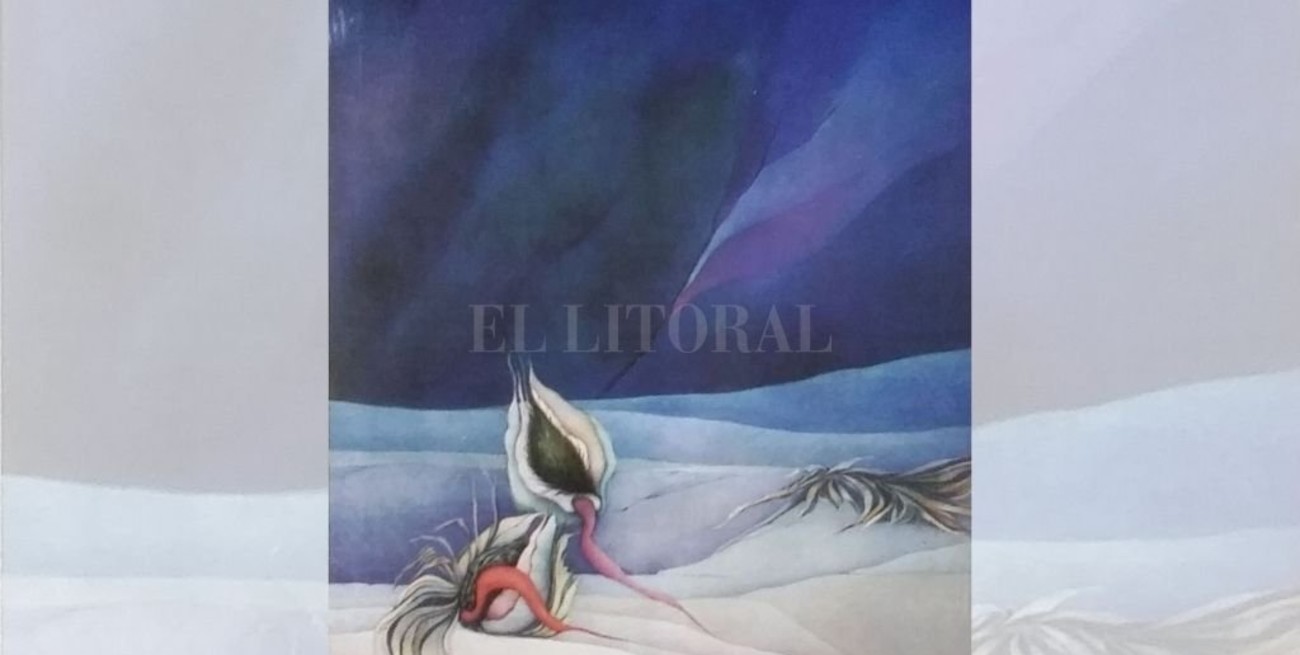

Ana María Pizarro: el sutil resplandor de la pintura

Ana María Pizarro desafía una y otra vez a la luz para que se haga objeto; esa luz tamizada por su pupila y por el gesto de inclaudicable obsesión por lo exacto. En esa lucha empeña su ardor vital, porque intuye que ese resplandor sobre la superficie de las cosas es el aullido que brota desde lo profundo del ser de esas mismas cosas.

El movimiento agazapado, listo para el asalto tensando la cuerda vital hasta el límite del dolor. Dolor psíquico que se hace desasosiego, que está a punto de estallar, provocando la conciencia angustiosa de la vida que pasa, la arena que se va por entre las manos de manera irremediable.

Ana María Pizarro desafía una y otra vez a la luz para que se haga objeto; esa luz tamizada por su pupila y por el gesto de inclaudicable obsesión por lo exacto. En esa lucha empeña su ardor vital, porque intuye que ese resplandor sobre la superficie de las cosas es el aullido que brota desde lo profundo del ser de esas mismas cosas.

Terrazas asomadas a la contenida desesperación de un horizonte de ausencias, sutil anuncio de lo que no fue en el imperceptible fluir de las atmósferas que obsesionan desde la insinuación de lo visible.

Duraznos prietos con su agudo pezón, desañantas mangos carnosos de brillante, sensual envoltura a la sombra de arcadas que se abren a lugares nominados como puertas hacia la desventura.

En el corazón de su sueño de pintora, Ana María Pizarro desovilla las madejas de su vida. El filo de su mirada lúcida, inquisitiva, se concatena con el aguzado perfil. Su pintar es un monólogo para consigo primero y para con el mundo después, buscando el sentido de la existencia; ésa que se desnuda en cicatrices de sus árboles sin hojas, que son solo troncos tajeados por el espanto; llamadas que se repiten en el eco del espacio del cuadro, tal como se repiten sin ser los mismos, sin copas, sin raíces, solo tránsitos entre el abajo y el arriba de la vida.

De la brillantez matérica de sus trabajos primeros a la opacidad propia del pastel de los últimos, cada etapa de su obra se manifiesta en la progresión del gesto de una creadora implacable en su búsqueda del punto primero de la semilla de su sutil, delicada melodía tejida con niebla, susurros y a veces, soles esplendentes.

Viajera cuyo solo equipaje es el misterio del arte hecho cuadro, huella marcada de una vez y para siempre, que reniega del gesto amplio del grito. Deslíe una y otra vez en el polvo del pastel ese azul del infinito, ese rojo-rosa de sensuales promesas, ese verde que no enturbia en su exigencia de metáfora cromática sin concesiones. Pintura para el mirar concentrado que transporta hacia el corazón del tiempo es la de Ana Maria Pizarro. Obra que se distancia de corrientes y escuelas a la moda, la suya es su voz, su gesto propio, que es el intransferible de una creadora.