"Las palabras que otros pensaron por mí son las que más profundamente me habitan" - Jorge Luis Borges

"Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído", dijo Jorge Luis Borges. No hay en ello solamente una confesión de lector empedernido, sino una ontología entera. ¿Qué es el yo, sino una suma de influencias, de frases que nos conmovieron, de ideas que no supimos pensar pero que, al leerlas, nos pensaron a nosotros?

Cuando Borges escribe esta frase, no habla solo de libros, habla del ser. Está negando -como le gustaba hacer- la originalidad absoluta. En su universo, escribir es siempre un acto derivado: una reescritura, una deriva, una sombra que proyecta otra sombra. El autor, si existe, no es el dueño de lo que escribe, sino apenas el médium por el cual resuena lo que ha leído. La voz que escribe es apenas un eco más en la larga caverna de la cultura.

Leer, entonces, no es solo aprender: es ser transformado. Cada página que se atraviesa no deja al lector intacto. Quien ha leído verdaderamente a William Shakespeare, a Miguel de Cervantes, a Gustave Flaubert, a Macedonio Fernández, a Franz Kafka o a los místicos persas, no puede ya ser el mismo. La lectura -la verdadera, la que exige una entrega casi amorosa- no es un pasatiempo, sino una alquimia del alma. Leer es permitir que otros piensen dentro de uno mismo.

Podemos imaginar a Borges caminando por los pasillos de la Biblioteca Nacional, no como quien busca respuestas, sino como quien se reconoce en los espejos múltiples de las voces ajenas. Porque allí está el secreto: leemos para encontrarnos. Y lo que hallamos no es un yo virgen o autónomo, sino una urdimbre de otros, un tejido de citas, una biografía hecha de palabras prestadas.

Hay libros que nos abren la mente, y otros que nos abren la herida. Y en ambos casos, salimos enriquecidos. Porque leer es exponerse. Es dejar que otro -muchas veces lejano en el tiempo y el espacio- nos toque el alma sin permiso, como solo lo hace la poesía o el amor verdadero. En un mundo donde todo es veloz y desechable, la lectura permanece como uno de los pocos actos de intimidad profunda que aún no han sido completamente colonizados por el mercado.

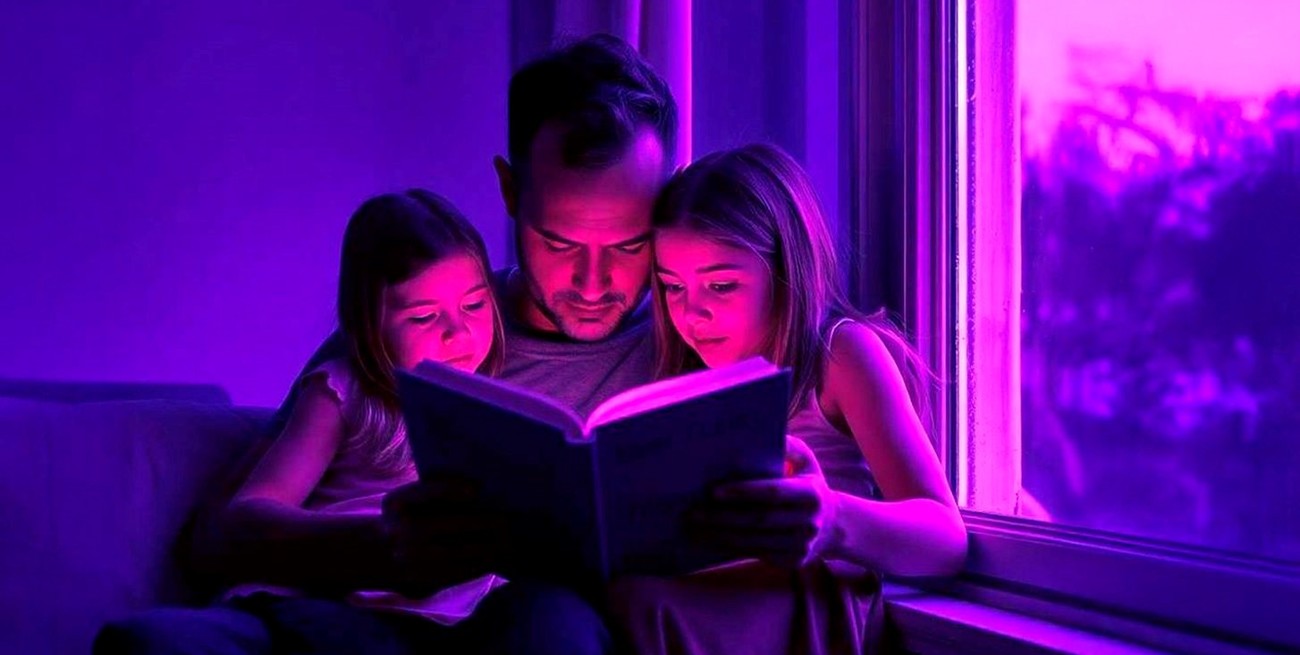

En mi caso, como padre, hubo un momento iniciático que nunca olvidaré: cuando comencé a introducir a mis hijas en el mundo de la lectura. No fue fácil. La atención dispersa, la competencia con las pantallas, las lógicas aceleradas del mundo actual parecían conspirar contra ese acto lento, casi sagrado, de abrir un libro. Pero yo intuía, con una convicción más profunda que la certeza, que detrás de esos carbones oscuros se escondían diamantes. Como aquel que desciende a una cueva y persiste en hurgar una fisura, confiando en que por allí aparecerá el oro. Leer con ellas no era imponer, era acompañar el descubrimiento, sostener la lámpara cuando todo parecía gris.

Recuerdo con claridad una tarde en que nos sentamos en la mesa de la cocina y decidimos leer juntos un libro. Cada uno leía un capítulo, turnándonos, poniéndole voz a cada personaje, y nos reíamos como todos los lectores sinceros: con esa alegría cómplice de quien está encontrando algo en común en medio de la ficción. Jugábamos a descubrir el mensaje detrás de las palabras, como quien descifra un mapa antiguo. Fue uno de esos instantes donde la lectura se vuelve risa, encuentro, hogar.

Otra vez, con mi otra hija, el texto tenía una letra tan diminuta que las palabras parecían cobrar vida. Y fue precisamente en esa dificultad - en ese esfuerzo por no perder ninguna línea - donde surgió la magia: las frases comenzaban a moverse, a flotar en el aire, como si no pudieran sostenerse solas sin nuestra atención. Y en medio de esa minuciosa lectura compartida, surgió una pregunta que me desarmó: "¿Por qué alguien escribiría esto con tanta tristeza?". Y entonces supe que ya no eran solo ellas quienes aprendían de los libros: era yo quien aprendía de ellas.

A veces me preguntan por qué insisto tanto con la lectura, como si fuera una especie de cruzada personal. Y la respuesta, si bien tiene muchas capas, podría resumirse en una sola imagen: el rostro de una hija descubriendo una idea. Ese gesto de asombro, de leve inquietud, de silenciosa comprensión, es lo más parecido a la belleza que he presenciado. Por eso leo. Por eso insisto en leer con ellas. Porque cada vez que lo hacemos, no solo se expanden sus mundos: también el mío.

Compartir la lectura con un hijo es compartir humanidad. Es estar juntos en el fuego lento de las palabras que forman personas. En ese fuego -a veces tenue, a veces poderoso- se funden las ideas, los afectos y la posibilidad de una vida más plena. No es exagerado decir que quien lee con otro está salvando algo: una intimidad, una forma de estar en el mundo, una herencia invisible.

Entonces, si uno no es lo que escribe, sino lo que ha leído, ¿significa esto que escribir es inútil? De ningún modo. Escribir es apenas la consecuencia, la necesidad tardía de devolver algo de lo mucho que se ha recibido. El que escribe lo hace no para construir una identidad, sino para agradecer las identidades que le fueron dadas por los libros. La escritura no es la fuente: es el eco de lo leído.

En tiempos donde el acto de escribir suele ser exaltado como gesto de autoexpresión, Borges nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que sale de nosotros, sino en aquello que fuimos capaces de incorporar, comprender y amar en otros. No hay yo sin otro, no hay obra sin biblioteca.

Y si me detengo a pensar quiénes han sido mis verdaderas maestras de lectura -aquellas que me han obligado a detenerme, a volver a empezar una frase, a dudar de lo que creía haber entendido- no puedo dejar de pensar en mis hijas. Porque en su manera de mirar un libro, de preguntar sin pudor, de no dar nada por sabido, he aprendido más sobre la lectura que en cualquier aula o seminario. Ellas me enseñaron que leer no es acumular palabras, sino dejarse atravesar por ellas. Que un buen lector no es el que interpreta correctamente, sino el que se deja transformar.

Y por eso puedo decir, con profunda gratitud y sin falsa modestia, que si algo soy -como padre, como arquitecto, como escritor- es gracias a lo que he leído… pero también gracias a cómo lo leí. Y con quiénes... Porque, al final, uno no es lo que ha escrito, ni siquiera lo que ha vivido. Uno es lo que ha compartido. Y yo he tenido el privilegio de compartir la lectura con quienes, sin saberlo, han sido las verdaderas maestras de mi lectura.